Infrastruktur-Investments: Beton, Bytes und Billionen

Das Wichtigste in Kürze

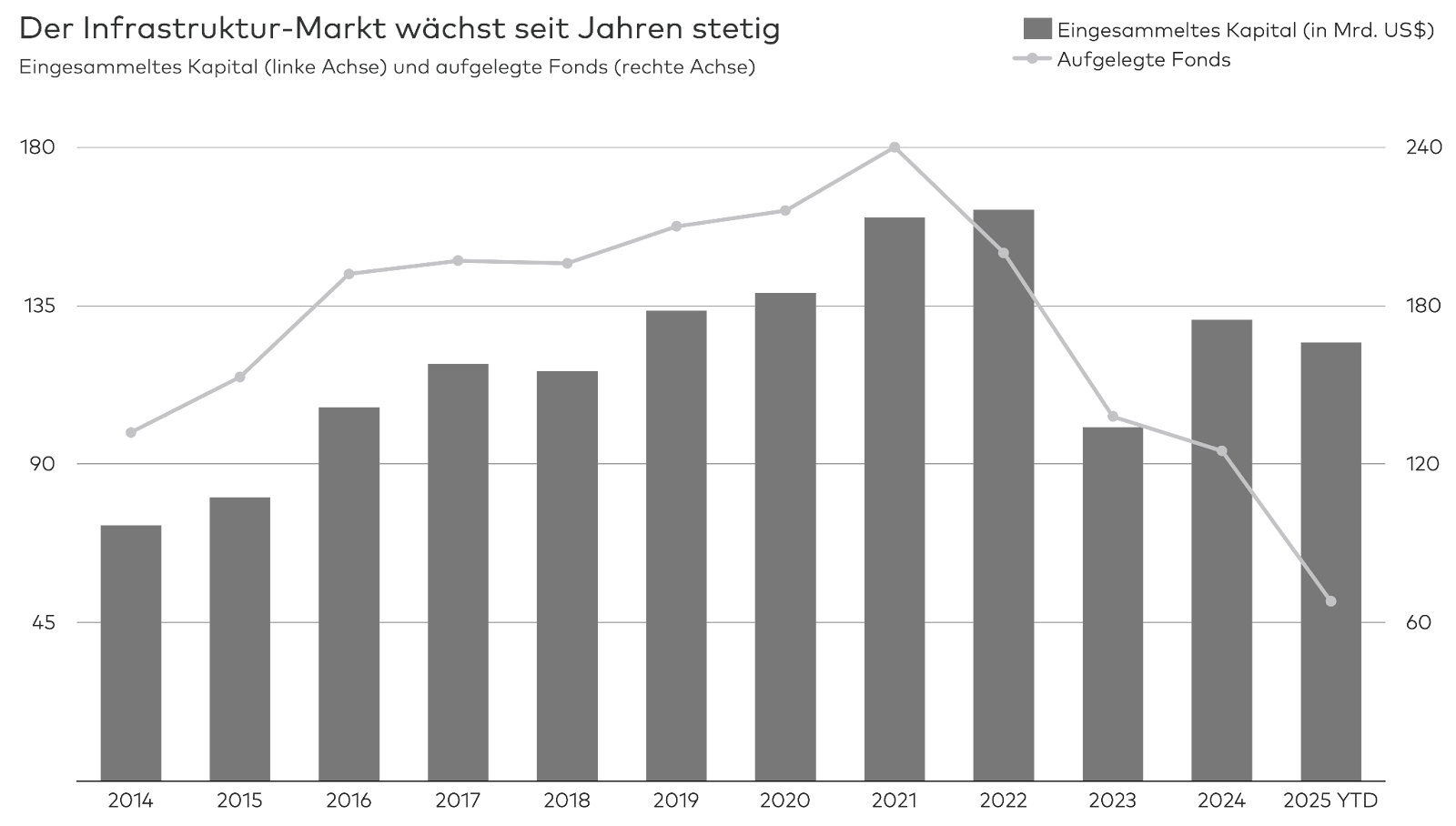

- Der Markt für Infrastrukturfonds wächst kontinuierlich, mit einem Rekord von 160 Milliarden eingesammelten US-Dollar im Jahr 2022.

- Der Bedarf nach privatem Kapital im Sektor ist hoch. Schätzungen gehen von zweistelligen Billionenbeträgen bis 2040 aus.

- Treiber sind insbesondere Künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur, aber auch Energie und Modernisierung.

Infrastruktur ist die unsichtbare Bühne, auf der Volkswirtschaften ihre täglichen Stücke aufführen. Ohne Straßen, Schienen, Netze und Leitungen läuft nichts – buchstäblich. Doch während Infrastruktur in der öffentlichen Wahrnehmung oft grau, sperrig und langweilig wirkt, entdecken Investoren zunehmend ihre Reize. Die Anlageklasse verspricht stabile Erträge, Inflationsschutz und eine gewisse Immunität gegenüber Konjunkturschwankungen. Und sie wächst – rasant.

Kapital im Fluss

Die Zahlen zeichnen ein klares Bild: Über die letzten Jahre hat der Infrastruktur-Markt ein starkes Wachstum erfahren. Bis zum Jahr 2022 stieg das jährlich eingesammelte Kapital von Infrastrukturfonds konstant an. Im Jahr 2022 erreichte das Volumen des neu in den Markt fließenden Kapitals mehr als 160 Milliarden US-Dollar. Auch die Zahl der aufgelegten Fonds zeigte bis einschließlich 2021 einen starken Anstieg.

Das Jahr 2023 zeigte dann, wie bei vielen Anlageklassen, eine Entschleunigung. Erstmals gingen sowohl das Volumen des eingesammelten Kapitals als auch die Anzahl der aufgelegten Fonds deutlich zurück. In 2024 stieg das Volumen dann erneut deutlich an, allerdings verteilt auf weniger neu aufgelegte Fonds.

Der Bedarf: eine zweistellige Billionenlücke

Die Welt braucht viel mehr Infrastrukturinvestitionen, als derzeit geplant sind. Der Global Infrastructure Hub, eine Infrastrukturplattform der World Bank, beziffert den globalen Investitionsbedarf im Bereich Infrastruktur bis 2040 auf rund 94 Billionen US-Dollar, wovon lediglich etwa 79 Billionen US-Dollar von den derzeitig erwarteten Ausgaben gedeckt sind. Es klafft also eine Finanzierungslücke von etwa 15 Billionen US-Dollar. Dass Staaten diese Lücke aus eigener Kraft schließen können, erscheint unwahrscheinlich.

94 Bio. US$ – globaler Infrastrukturbedarf bis 2040

79 Bio. US$ – erwartetes Investitionsvolumen

15 Bio. US$ – Finanzierungslücke

Die Investitionen fließen insbesondere in diese drei Bereiche:

Energiewende und grüne Infrastruktur

Der voranschreitende Klimawandel erhöht den Druck auf Gesellschaften, Investitionen in nachhaltige Infrastrukturprojekte zu tätigen. Getrieben von internationalen Klimazielen und technologischen Kostendegressionen fließt Kapital vor allem in Wind- und Solarenergie sowie in moderne Speichertechnologien. Laut der internationalen Energiebehörde IEA summierten sich die globalen Energie-Investitionen 2024 auf über 3 Billionen US-Dollar, davon flossen rund 2 Billionen in saubere Technologien – doppelt so viel wie in fossile Projekte.

Digitale Infrastruktur

Datenzentren sind die neuen Kraftwerke der Wirtschaft. Ihr Stromverbrauch könnte sich im Jahr 2026 auf über 1.000 TWh verdoppeln – angetrieben vom KI-Boom. Das entspricht etwa 80 mal dem jährlichen Verbrauch der gesamten Stadt Berlin. Breitbandnetze, 5G-Ausbau und Cloud-Infrastruktur sind keine „Nice-to-haves“ mehr, sondern Teil der kritischen Daseinsvorsorge. (Quelle: IEA)

Urbanisierung und Smart Cities

In vielen Schwellenländern wächst die Stadt schneller als die Straße. Smarte Verkehrskonzepte, ressourceneffiziente Gebäude und resiliente Energieversorgung stehen hoch im Kurs. Die UN prognostiziert, dass bis zum Jahr 2050 rund 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben wird. Das erfordert große Investments. (Quelle: Global Infrastructure Hub)

2 Bio. US$ – Investitionen in saubere Energie im Jahr 2024

1.000 TWh – prognostizierter Stromverbrauch von Rechenzentren im Jahr 2026

70 % – Anteil der Weltbevölkerung, der bis 2050 in Städten leben dürfte (UN)

Strukturelle Treiber des Infrastrukturbooms

Wie wird sich der Bereich Infrastruktur weiterentwickeln? Eine Studie des Consulting-Giganten McKinsey hat sieben strukturelle Kräfte identifiziert, die den Markt langfristig verändern und das Investorenumfeld auf Jahrzehnte prägen dürften:

- Eine neue Definition von Infrastruktur: Infrastruktur ist längst mehr als Beton und Stahl. Sie umfasst heute auch digitale Netze, KI-Rechenzentren, modulare Energiesysteme, smarte Wassernetze und resiliente Lieferketten. Die Grenzen zwischen physischen und digitalen Assets verschwimmen – eine Entwicklung, die neue Investmentmodelle ermöglicht.

- Interdependenz der Sektoren: Fonds investieren zunehmend in integrierte Systeme, etwa in Energieerzeugung plus Datennetze oder Transport plus Logistiksoftware. Zwischen 2023 und 2024 flossen rund 75 Prozent des globalen Infrastrukturkapitals in solche sektorübergreifenden Strategien.

- Alternde Infrastruktur: In vielen Industrieländern stammt ein erheblicher Teil der Netze, Brücken und Leitungen aus den 1950er- bis 1970er-Jahren. Der Erneuerungsbedarf ist gewaltig.

- Technologie und künstliche Intelligenz: Technologische Innovation wird zur Lebensader moderner Infrastruktur. Sensorik, Predictive Maintenance und KI-basierte Steuerungssysteme machen Netze effizienter und günstiger im Betrieb. Gleichzeitig entstehen durch KI selbst neue Infrastrukturanforderungen, etwa für die Energieversorgung oder die Datenspeicherung.

- Geopolitik und Resilienz: Infrastruktur hat an strategischer Bedeutung gewonnen. Staaten investieren in kritische Netze, Energieautarkie und Datensouveränität, teils aus geopolitischen, teils aus sicherheitspolitischen Gründen. Lieferketten werden umgebaut, Handelsrouten verschieben sich, und Infrastruktur wird zur Waffe ökonomischer Macht.

- Demografie und Fachkräftemangel: Weltweit altert die Bevölkerung, und der Mangel an Fachkräften verschärft sich auch im Bau- und Ingenieurwesen. Viele Projekte verzögern sich, weil Planer, Bauleiter und spezialisierte Techniker fehlen. Gleichzeitig treiben Lohnsteigerungen und Materialkosten die Preise – ein zusätzlicher Anreiz, stärker auf Automatisierung und modulare Bauweisen zu setzen.

- Effizienz- und Klimadruck: Der ökologische Fußabdruck von Infrastrukturprojekten steht zunehmend im Fokus. Dekarbonisierte Baustoffe, Recyclingbeton, grüne Zementproduktion und emissionsfreie Baustellen werden zu Investitionskriterien. Effizienz ist kein „Nice-to-have“ mehr, sondern eine Lizenz zum Bauen.

Der Staat ist Partner – und Taktgeber

Investitionen in Infrastruktur sind teuer und komplex. Entsprechend groß bleibt die Rolle der öffentlichen Hand. Staaten setzen Impulse, übernehmen Frühphasenrisiken und stellen Genehmigungs- und Regulierungsrahmen. Öffentlich-private Partnerschaften haben sich bewährt, insbesondere in Transport und sozialer Infrastruktur. In der jüngsten Auswertung des Global Infrastructure Hubs zeigt sich: Garantien und Mischfinanzierungsansätze können in Entwicklungs- und Schwellenländern signifikant privates Kapital mobilisieren. In ein Fünftel der Deals floss doppelt so viel privates Kapital wie öffentliches Kapital.

Doch politische Steuerung macht den Sektor auch anfällig: Regulierung, Subventionen und geopolitische Dynamiken können Projekte fördern oder bremsen. Anleger brauchen Geduld und ein gutes Gespür für politische Signale.

Infrastruktur als Anlageklasse: stabil, aber sperrig

Warum also all die Euphorie? Der Reiz liegt in den besonderen Eigenschaften der Anlageklasse: Infrastrukturinvestments sind langfristig und generieren häufig inflationsgesicherte Cashflows. Leitungsnetze, Mautsysteme, Häfen oder Datenzentren kennen keine großen Schwankungen, sondern liefern über Jahrzehnte kalkulierbare Einnahmen. Dazu kommt der quasi-monopolistische Charakter vieler Anlagen: Wer ein Stromnetz betreibt, hat selten Konkurrenz. Das macht Erträge planbar, solange das politische System stabil bleibt.

Der Haken: Illiquidität. Für große, langfristige Investoren ist sie kein Problem; für Privatanleger kann sie unpraktisch sein. Deshalb boomen börsennotierte Vehikel und Fonds, die den Zugang zu Infrastrukturinvestitionen demokratisieren.

Fazit: Ein Markt, der bleiben wird

Die Botschaft ist klar: Infrastruktur ist kein Trend, sondern ein Megathema. Wer die Transformation der Wirtschaft, von Klimaneutralität über Digitalisierung bis Urbanisierung, verstehen will, muss diesen Markt verstehen.

Beton, Stahl und Glas sind längst nur ein Teil der Gleichung. Die Zukunft der Infrastruktur ist ebenso digital wie nachhaltig. Für Investoren bedeutet das: Hier spielt sich nicht nur das Fundament der Volkswirtschaft ab, sondern auch eine Investmentstory, die Stabilität mit Wachstumspotenzial verbindet.