Infrastruktur: Wie Profis investieren und was Privatanleger lernen können

Das Wichtigste in Kürze

- Infrastruktur ist eine eigenständige Anlageklasse mit historisch stabilen, langfristigen Cashflows, oft weniger abhängig von der Konjunktur als beispielsweise Aktien.

- Die Anlageklasse kann Diversifikationsvorteile, Inflationsschutz und ESG-Potenzial bieten.

- Professioneller Zugang, operative Expertise und ein langfristiger Anlagehorizont sind entscheidend für den Erfolg.

Ob Stromnetze, Rechenzentren, Krankenhäuser oder Autobahnen – Infrastrukturanlagen ermöglichen unser tägliches Leben und sind ein wichtiger Grundpfeiler für die Wirtschaft. Lange war der Bereich fest in staatlicher Hand. Doch angesichts eines steigenden Finanzierungsbedarfs öffneten sich immer mehr Staaten dem privaten Kapital und so entstand im Laufe der Jahrzehnte eine eigenständige Anlageklasse: Infrastruktur.

Infrastrukturinvestitionen gelten heute als eine der stabilsten Komponenten im Portfolio professioneller Anleger und zeigen historisch geringe Korrelationen zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen. Sie liefern oft regelmäßige, planbare Cashflows und bieten die Chance auf Inflationsschutz. Viele Projekte, etwa Mautstraßen oder Versorgungsnetze, dürfen ihre Gebühren regelmäßig an das Preisniveau anpassen. So bleibt der reale Ertrag für Anleger selbst in Hochinflationsphasen stabil.

Wie investieren Profis in Infrastruktur?

Institutionelle Anleger, etwa Pensionskassen, Versicherungen oder Family Offices, nutzen verschiedene Wege, um Zugang zu Infrastrukturinvestitionen zu erhalten:

- Direktinvestments: Große Investoren mit entsprechender Expertise investieren direkt in einzelne Projekte, z. B. in eine Windfarm oder ein Stromnetz. Diese Form erfordert jedoch eine Menge an freiem Kapital, tiefes operatives Know-how und Zugang zu exklusiven Deals.

- Infrastrukturfonds: Der gängigste Weg für viele professionelle Anleger. Spezialisierte Manager bündeln mehrere Projekte in Fonds und übernehmen Auswahl, Betreuung und laufende Optimierung. So profitieren Investoren von breiter Diversifikation und professionellem Zugang zum Markt.

- Börsennotierte Infrastrukturunternehmen: Eine liquide Alternative, bei der in Aktien von Unternehmen investiert wird, die Infrastruktur besitzen oder betreiben. Dazu gehören Betreiber von Flughäfen oder Telekommunikationsnetzen.

- Co-Investments: Manche institutionelle Anleger beteiligen sich gemeinsam mit Fondsmanagern an einzelnen Projekten. So können Kosten gespart werden, ohne auf die Expertise der Manager bei Auswahl und Entwicklung der Infrastrukturanlagen zu verzichten.

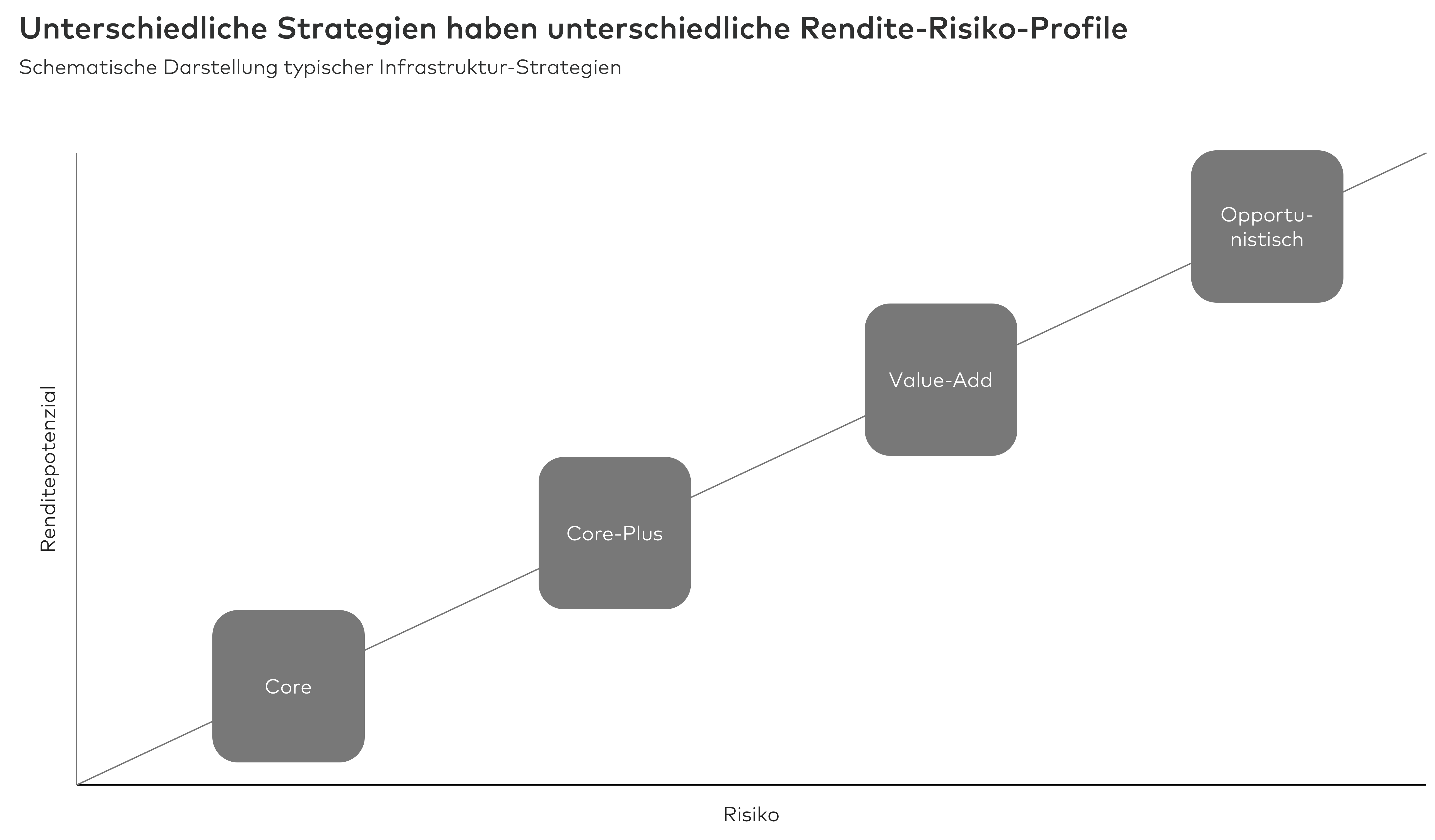

Welche Strategien werden verfolgt?

Die Welt der Infrastrukturinvestments lässt sich grob in vier Strategieklassen einteilen:

- Core: Investitionen in stabile, regulierte Assets mit planbaren Einnahmen. Beispiel: Ein Stromversorger in einem reifen Markt.

- Core Plus: Etwas mehr Risiko, z. B. durch einen gewissen Optimierungsbedarf. Beispiel: Eine bestehende Mautstraße mit Erweiterungspotenzial.

- Value-Add: Deutlich aktiverer Managementansatz mit höheren Risiken, z. B. die Modernisierung eines Flughafens.

- Opportunistisch: Risikoreich, dafür mit potenziell sehr hohen Renditen, z. B. Greenfield-Projekte, also die Entwicklung von völlig neuen Anlagen, oder digitale Infrastruktur in frühen Entwicklungsphasen.

Warum setzen Profis auf Infrastruktur?

Die Gründe, warum professionelle Anleger in Infrastruktur investieren, sind vielfältig und meist strategisch motiviert. Einer der wichtigsten Faktoren sind die stabilen Cashflows: Viele Infrastrukturanlagen erwirtschaften regelmäßige, oft vertraglich fixierte Einnahmen. Häufig sind diese sogar an die Inflation gekoppelt, was sie besonders planbar macht.

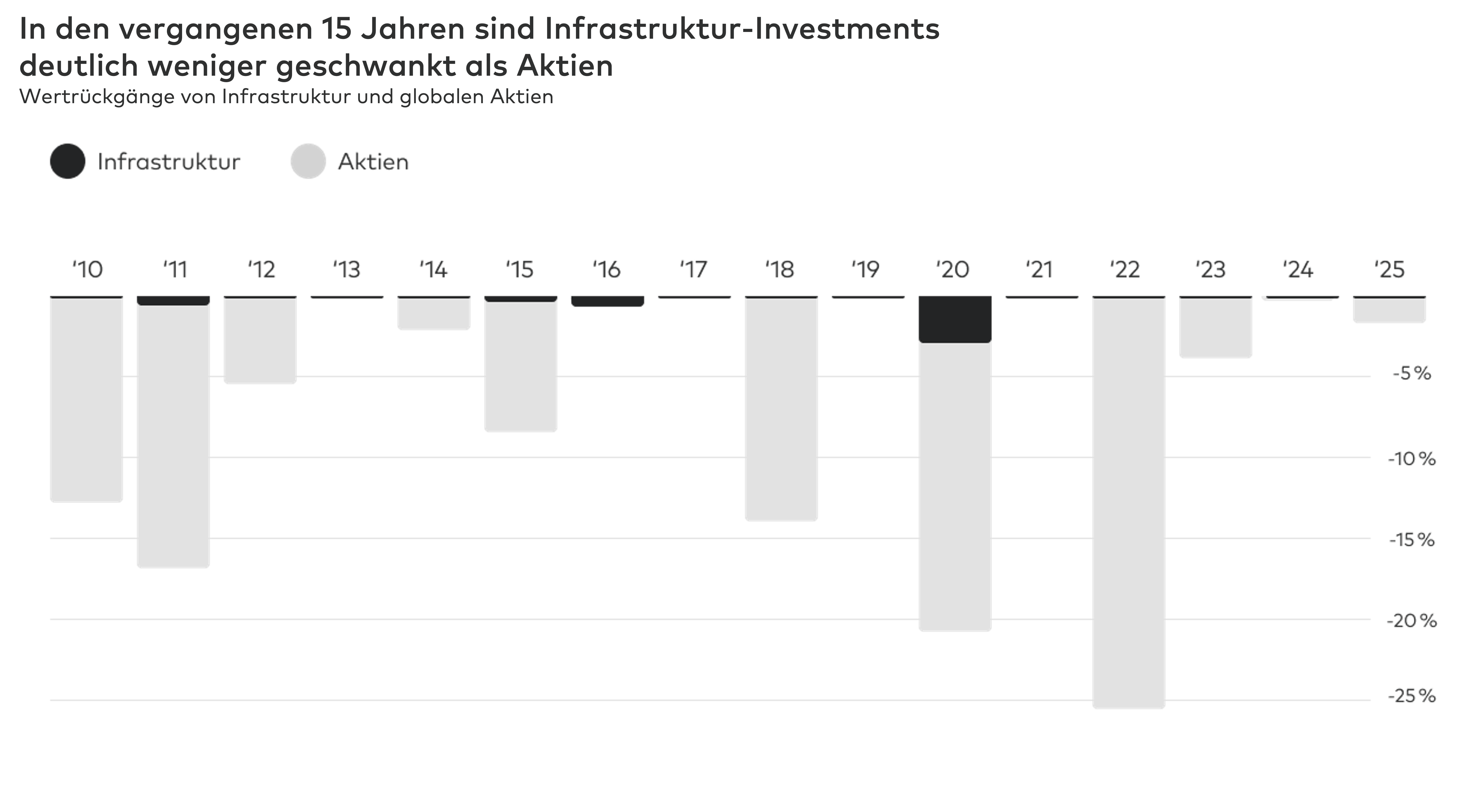

Ein weiterer Vorteil ist die geringe Volatilität. Im Vergleich zu Aktien schwanken Infrastrukturwerte historisch deutlich weniger. Das macht sie besonders interessant für Family Offices, Stiftungen oder Versorgungswerke, die Wert auf stabile Rückflüsse und planbare Erträge legen.

Zudem bietet Infrastruktur starke Diversifikationseffekte. Als eigenständige Anlageklasse weist sie nur eine geringe Korrelation zu traditionellen Märkten wie Aktien oder Anleihen auf. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten kann das helfen, das Risiko im Gesamtportfolio zu senken.

Schließlich spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine zunehmend wichtige Rolle. Zahlreiche Infrastrukturprojekte zahlen auf Umwelt- oder Sozialziele ein. Sei es durch den Ausbau erneuerbarer Energien, die Entwicklung von nachhaltigem Verkehr oder sozialen Einrichtungen. Für ESG-orientierte Investoren ist das ein entscheidender Pluspunkt.

Infrastruktur für Privatanleger: Geht das überhaupt?

Lange Zeit war der Zugang zu Infrastrukturprojekten institutionellen Investoren vorbehalten. Doch das ändert sich zunehmend:

- Zugang über digitale Vermögensverwalter: Einige Anbieter ermöglichen Privatanlegern bereits ab niedrigeren Beträgen die Beteiligung an professionell verwalteten Infrastrukturfonds oder Co-Investments.

- Publikumsfonds und ETFs: Auch wenn diese meist in börsennotierte Unternehmen investieren und nicht die gleichen Stabilitätsmerkmale wie Private Infrastructure aufweisen, bieten sie einen liquiden Einstieg.

Gut zu wissen: Infrastruktur bleibt eine illiquide Anlageklasse mit langem Anlagehorizont. Wer investiert, sollte bereit sein, Kapital über Jahre hinweg zu binden, dafür winken Stabilität und langfristige Wertentwicklung.

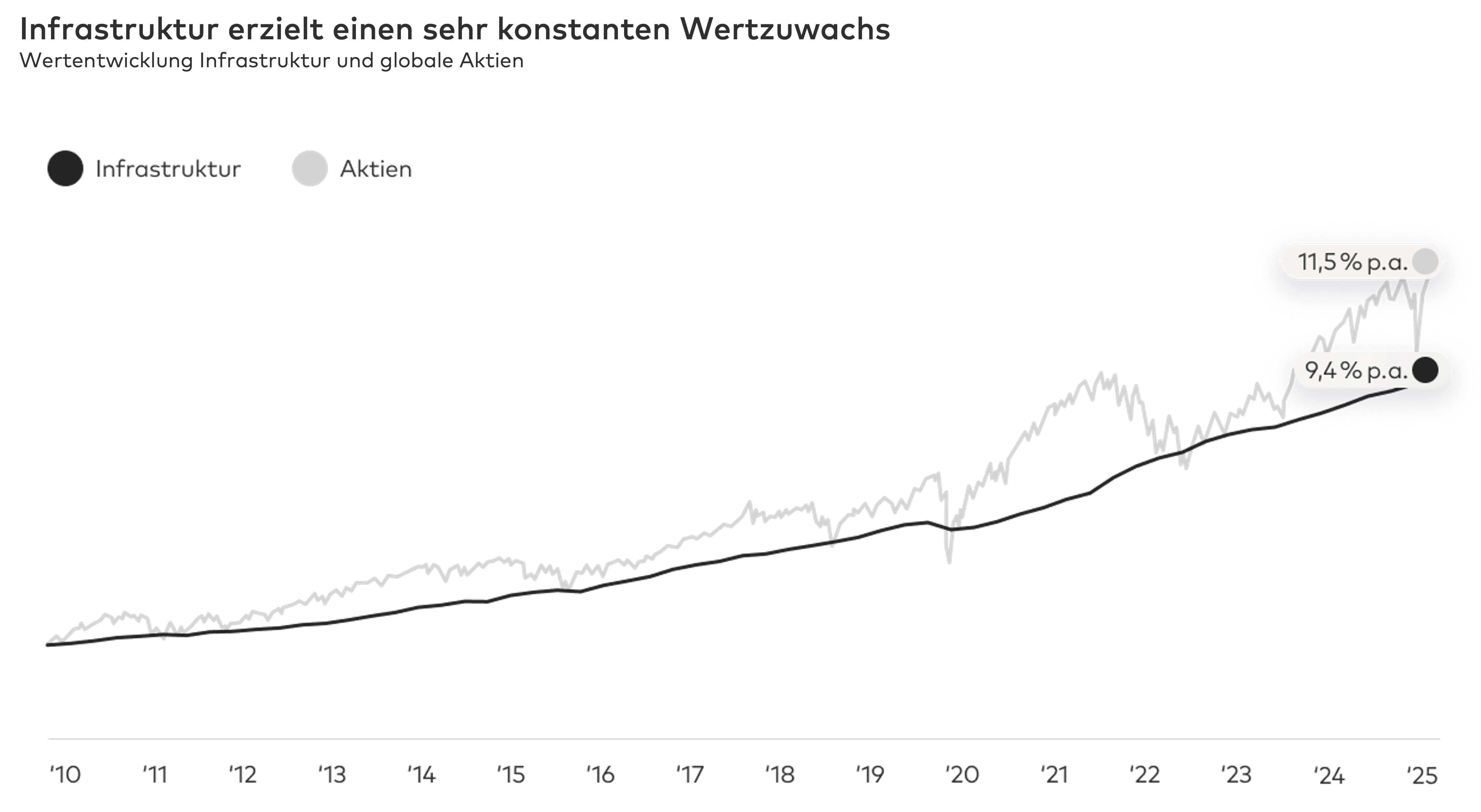

Renditen im Vergleich: Stabilität mit Substanz

Daten zeigen: Über die letzten 15 Jahre erzielte Infrastruktur eine annualisierte Rendite von rund 9,4 Prozent, bei einem maximalen Wertrückgang von etwa 3,4 Prozent. Zum Vergleich: Der globale Aktienmarkt brachte mit rund 11,5 Prozent zwar höhere Renditen, schwankte mit einem maximalen Wertrückgang von 25,5 Prozent jedoch deutlich stärker.

Wohin geht der Markt?

Der Bedarf an Infrastruktur ist enorm und wächst weiter:

- Energiewende und Klimaziele treiben Investitionen in erneuerbare Energien.

- Digitalisierung fordert den Ausbau von Rechenzentren, Glasfaser und 5G.

- Urbanisierung, vor allem in Schwellenländern, verlangt nach smarter Mobilität und nachhaltigem Städtebau.

- Öffentliche Hand setzt zunehmend auf öffentlich-private Partnerschaften, um die Infrastruktur der Zukunft zu gestalten.

Prognosen zeigen: Die Rolle von privatem Kapital wird weiter wachsen, ebenso wie das Investoreninteresse.

Was bedeutet das für Anleger?

Infrastruktur ist weit mehr als nur Beton und Stahl. Für professionelle Investoren ist sie eine Säule der Portfoliostrategie: stabil, diversifizierend, inflationsgeschützt. Auch für Privatanleger kann sich der Einstieg lohnen, vorausgesetzt, sie verstehen die Besonderheiten der Anlageklasse und wählen den Zugang mit Bedacht.

Mittlerweile bieten ELTIFs (European Long-Term Investment Funds) einen regulierten Zugang zu Infrastrukturinvestments, oft bereits mit niedrigeren Mindestanlagesummen. Wer langfristig denkt und bereit ist, Kapital zu binden, kann in Infrastruktur eine solide Brücke zwischen niedrigeren Schwankungen und Rendite finden.